回应百年关切

于中国本土实验室中

在实验上发现量子反常霍尔效应

实现“世界首次”

挑战世界难题

带领中国科学家团队

在高温超导研究中

大胆提出与主流不同的学术思想

团结协作集智攻关

不惧成为“拓荒者”

培育青年创新人才

做“有品位的科研”

他一次次向全球科学界

发出强劲的中国声音

推动我国凝聚态物理的“量子跃变”

夺得下一次信息技术革命中的

战略制高点

是“从沂蒙山区开出的小船”

是在追求极致中

享受探索自然奥秘幸福的“7-11院士”

更是心怀国之大者

勇攀科学高峰的“量子追梦人”

他就是清华大学教授

南方科技大学校长

中国科学院院士

著名凝聚态物理学家

薛其坤

全国科技大会

国家科学技术奖励大会

两院院士大会24日上午在京召开

2023年度国家最高科学技术奖揭晓

薛其坤院士

获国家最高科学技术奖

01

1963年

中国物理学

似乎还困顿于黎明前的黑暗之中

相关基础科学研究

仍大幅度落后于世界先进水平

这一年冬天

山东省临沂市蒙阴县的一个小村庄里

薛其坤出生了

家中清贫

父母勤劳朴实、整日劳作

他是普普通通的农民的儿子

是大山深处的小小放牛娃

但对这代中国青年而言

“与祖国共成长”的历程

似乎注定格外“惊天动地”

随着中国第一颗原子弹

在1964年爆炸成功

尖端技术先后突破

瞩目成就接连实现

基础研究领域

无数物理工作者迎难而上、立志赶超

“科学的春天”翩然而至

青少年时代

“贪玩,但聪明,也爱学习”的薛其坤

成绩突出

高考时物理满分100分

他考了99分

如愿考入山东大学光学系激光专业

大学时代的薛其坤(第一排右数第三位)

改革开放以来

“科学技术是生产力”的重要论断

为物理学在中国的发展注入强心针

中国物理学在与世界的互动中

开启新机遇、新挑战

1984年,薛其坤大学毕业

壮志满怀地决定考研究生

打击却不期而至

第一次考研,高等数学仅得39分

他转而就业,进入曲阜师范大学教书

期间第二次考研,总分又未达录取线

再次失利,他反思自己

“还是准备得不充分

没有稳扎稳打,耍了小聪明”

那就再努力一把!

第三次考研

他认认真真备考

扎扎实实复习基础知识

终在1987年“上岸”

中国科学院物理研究所凝聚态物理专业

硕士毕业后

薛其坤选择继续读博

1992年

他在导师陆华教授的引荐下

前往日本东北大学金属材料研究所

学习和进行科研工作

并在那里经历了

他科研道路上的又一个“坎儿”

得到“脱胎换骨的改变”

在日期间

联合培养导师樱井利夫教授的实验室

被称为“7-11实验室”

明确提出每周6天

早上7点需到达实验室

当晚11点之前不允许离开

“每天就是三件事:

吃饭、睡觉、搞科研”

也许是靠着山东孩子

骨子里的“皮实”

尽管“语言不通、技术不熟、睡眠不足”

在崩溃边缘数次徘徊

他都还是成功把自己

从放弃留学回国的念头前揪了回来

薛其坤在日本东北大学学习工作

挺过了最初的适应期

他开始每天第一个到实验室

最后一个离开

是全实验室

扫描隧道显微镜实验制备针尖方面

水平最高的学生

仅用一年半

薛其坤的研究取得重大突破

——也是樱井利夫实验室近30年

最具突破性的研究成果

“7-11”的习惯也持续至今

02

有人说

薛其坤在国际物理界的“逆袭之路”

就此开启

但他觉得

自己其实只是在找到方向后

“一步一脚印”地探索向前罢了

1992年至1999年的八年间

他先后在

日本东北大学金属材料研究所

和美国北卡莱罗纳州立大学物理系

学习和担任访问助理教授

可身在异国

薛其坤始终无法安心

“我没有忘记

自己是从沂蒙山区走出来的孩子”

他因中外在物理学实验室

仪器、技术和设备方面

仍然存在巨大差距而忧心

看到发达国家经济社会的发展

与科学技术的创新

他更加迫不及待地

想要用所学到的知识本领

为祖国高水平科技自立自强作出贡献

“希望通过努力

让我们国家的科技也变得特别强大

我们的老百姓也过得特别幸福”

1999年

薛其坤回国了

他进入中国科学院物理研究所工作

很快携手研究团队

在纳米团簇、量子尺寸效应等方面

取得一个个实验发现

而在他看来

“这都是得益于国家对人才的重视”

迈入21世纪

在国家的大力支持

与一代代科学家的不懈奋斗下

中国物理学各领域发展势头空前良好

自主创新能力的提升被认为是

物理科学进一步繁荣的关键之一

2005年

薛其坤来到清华大学物理系任教

组建起一支不同年龄、不同背景

甚至来自不同单位的研究团队

同年11月

他成为中国科学院

当批年纪最小的“新科院士”

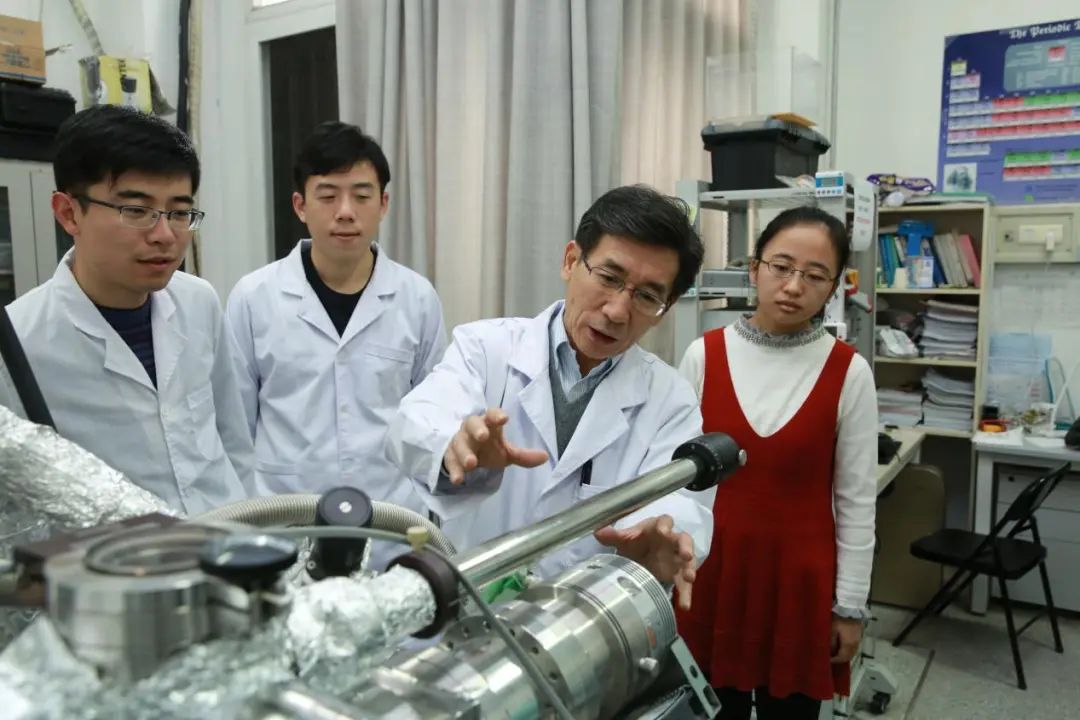

薛其坤与量子反常霍尔效应研究团队部分成员

薛其坤团队在清华的实验室里

搭建的第一台机器

结合了三种技术:

分子束外延(MBE)薄膜制备技术

能看到原子的扫描隧道显微镜(STM)

能够对电子能带结构进行精确表征的

角分辨光电子能谱(ARPES)

这是薛其坤在中国科学院物理研究所时期

和研究团队率先独创的

三项技术中

想要专精哪一项都不容易

意识到且有能力

将它们集成在一整套设备当中

在当时更是“仅此一家”

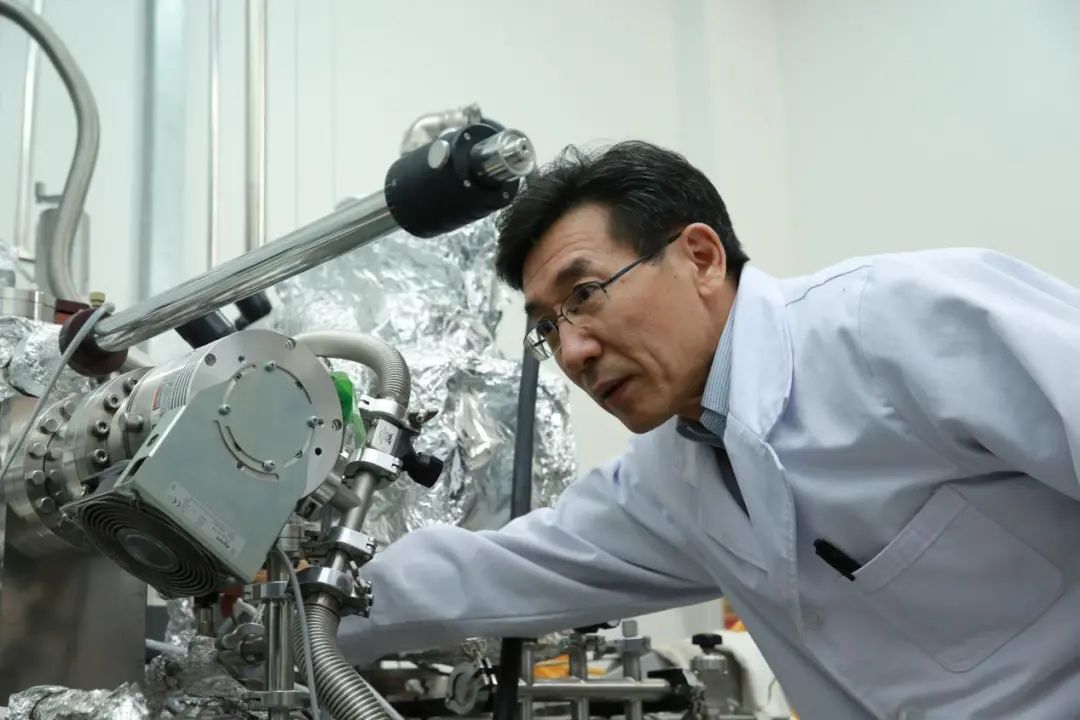

薛其坤在实验室

“善于发掘并不新奇的实验技术的潜力

发现它更强大的功能

是做出别人做不出来的东西

实现科学突破的要点”

而这也正是薛其坤的突出优势

他来清华后主导建设的

首个实验室搭建完成两三年后

拓扑绝缘体研究开始在国际上兴起

兼具合适的实验工具

与前期的科研积累

“两方面都做好了准备”的薛其坤团队

立刻抓住机会

进入这一领域持续钻研

03

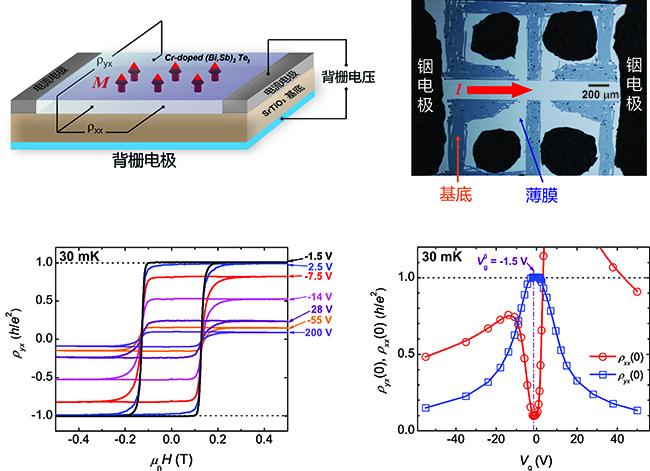

量子反常霍尔效应

是凝聚态物理中的一个重要量子效应

它不依赖于强磁场

而由材料本身的自发磁化产生

长期以来

使其“现身”并实现实验观测的难度极大

是无数研究者

苦苦追寻而始终不得的科学目标

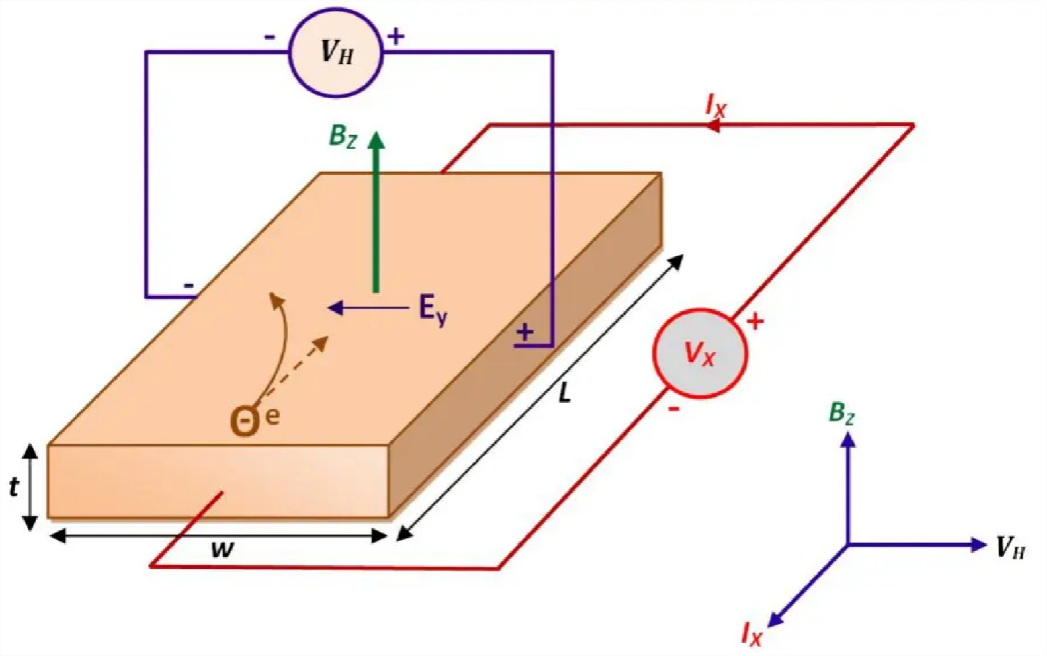

霍尔效应由美国物理学家霍尔(Edwin Hall)于1879年发现(图源:theinstrumentguru.com)

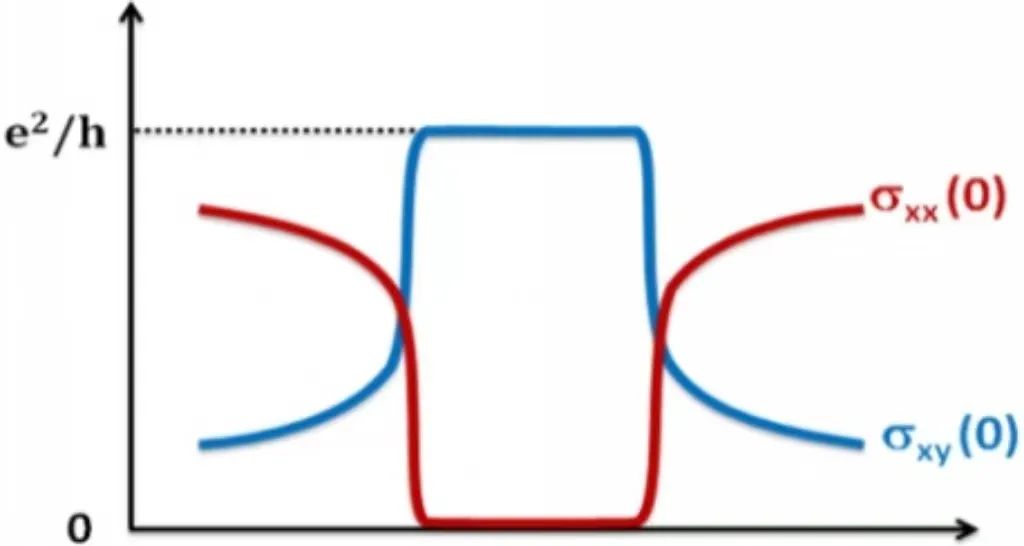

量子反常霍尔效应的电导变化示意图

2008年

华裔物理学家张首晟

提出在磁性拓扑绝缘体中

实现量子反常霍尔效应的方向

但想要找到合适的材料

难度无法估量

能否在材料中观测到量子反常霍尔效应

何时能观测到

更是完全不能确定

尽管既不知道理论预言是否正确

也不知道实验会否实现

薛其坤还是决定就要瞄准这个

“领域最好、最高的科研目标之一”

量子反常霍尔效应去“攻”

而他,也确实做到了!

2009年起

薛其坤联合来自清华物理系

中国科学院物理研究所

美国斯坦福大学的多个研究组

共同攀登这座“高峰”

“一条路走不通

就优化样品、改进方法

还走不通,就再优化、再改进”

他们尽力在科学迷宫里

“穷尽每一个可能”

薛其坤指导研究团队学生

四年多时间里

薛其坤团队在材料的制备、控制

以及如何用扫描隧道显微镜

这只明亮的“眼睛”

去深刻把握对材料的控制等方面

做到了“国际最好之一”

历经对1000多个

仅有5纳米厚的原子级样品的系统研究

薛其坤团队终于获得了

一种磁性掺杂拓扑绝缘体薄膜

可以满足需要

并在2012年10月的一个晚上

在实验中

看到了量子反常霍尔效应存在的迹象

收到学生第一时间发来的短信

刚从实验室出来不久的薛其坤火速赶回

紧急组织团队成员

设计方案、部署下一步实验——

必须测到完美的反常霍尔效应的量子化平台

并经得起不同样品的多次重复实验

2个月的集中测试之后

实验数据很完美!

最终数据得到的那天

薛其坤打开两瓶香槟

与团队师生共同庆祝“奇迹的时刻”

这是在世界范围内

首次实验上实现量子反常霍尔效应!

为世界基础物理研究

贡献了一项重要的科学发现

薛其坤和项目组主要成员庆贺观测到量子反常霍尔效应

在研究成果应用方面

这一重要科学突破也有着深远意义

它将推动新一代低能耗晶体管

和电子学器件的发展

有可能加速推动未来信息技术革命的进程

薛其坤团队的“世界首次”

为中国夺得了

新一轮信息技术革命中的战略制高点

量子反常霍尔效应实验发现的最终测量样品和数据

2013年3月

成果于《科学》(Science)杂志发表

审稿人称之为

“凝聚态物理界一项里程碑式的工作!”

诺贝尔物理学奖得主杨振宁院士

予以高度评价:

“从中国实验室里第一次发表出来了

诺贝尔物理学奖级别的论文……

是整个国家发展中的喜事”

04

科学探索永无止境

过去十多年里

在对量子反常霍尔效应的研究方面

薛其坤团队不断尝试

提高观测温度、积极寻找新材料

取得一系列新进展

同时积极推动实验成果进入应用领域

加速信息技术革新

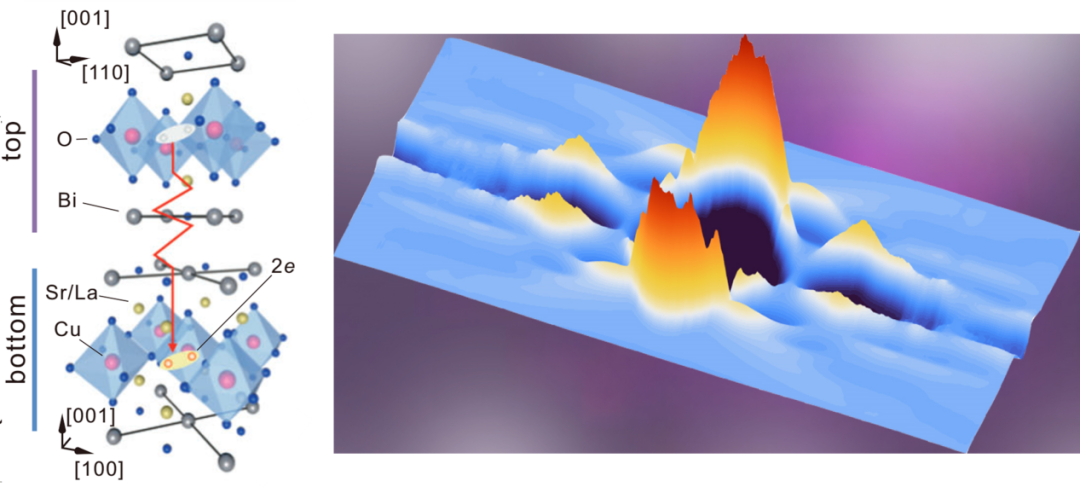

他与清华物理系研究团队多年耕耘的

另一个世纪难题

是高温超导机理

2012年

薛其坤团队发现

单层硒化铁与钛酸锶衬底结合

而产生出界面高温超导

这一发现挑战了国际主流共识

在重重质疑面前

一度“发论文都很难”

但他们坚持了下来

并持续提出独有创新观点

薛其坤计划

要在这一领域继续取得新的“中国发现”

2023年,清华物理系张定、薛其坤研究团队和合作者在高温超导机理研究中取得重要进展

“我曾和薛老师说

这些观点提出来肯定要被人吐槽的”

清华物理系教授、主要合作者王亚愚回忆

“结果他说,那就太好了!”

在“从0到1”“从1到无穷大”的过程中

薛其坤向来敢于“冒天下之大不韪”

在薛其坤的身上

有着一些似乎相互矛盾的特质:

他付出了“99%的汗水”

考研3次才录取、读博7年才毕业

青年学生都比不过的勤奋作息

与“不是天才是笨人”的自谦

不免给人留下厚积薄发、大器晚成的印象

他却也拥有“1%的天赋”

在科研伙伴眼中

他有着过人的学术直觉与学术品位

总能敏锐瞄准国际前沿

引领团队创新、实现技术飞跃

薛其坤在清华物理系办公

他待人亲和、大方豪爽

性格“大大咧咧”

有学生实验到深夜仍未结束

他一声不吭跑到实验室

进门就开始分发牛奶、面包

有时学生无意间夸了一句他的私人物品

他当场就送给同学

研究团队由来自多家单位的数十人组成

他也能把合作模式和流程

安排得和谐流畅

可他同时也严谨严厉、精益求精

甚至特别“小气”

他在实验中究极细致

要求做科研“一定不能作假、打折扣”

嘱咐团队成员

要像对待“在清华园每天骑的自行车”一样

对仪器设备的使用、维护精熟于心

他会对在实验室内

上网浏览无关内容的学生生气

因痛心其不珍惜国家提供的优质科研资源

而红了眼眶

“实验设备需要爱护

科研经费不能浪费!”

薛其坤在沙龙中与同学们交流

他特别容易满足

艰苦的童年

令他格外感恩时代赋予的逐梦机遇

别人眼中的困难与失败

他只视为科学探索中的必经过程

总为发现了

“全新的、世界上还没有其他人

看到的东西”

而由衷喜悦

他又特别不容易满足

不惧深入科学研究的“无人之境”

不到穷尽可能的“极致”绝不停止尝试

他愿以自身努力推动强国建设

誓要彻底走通从重大原创性发现

到颠覆性高技术发展的自主创新之路

对祖国与科学的诚挚热爱

构成了薛其坤

“作为科学家的强烈幸福感”

05

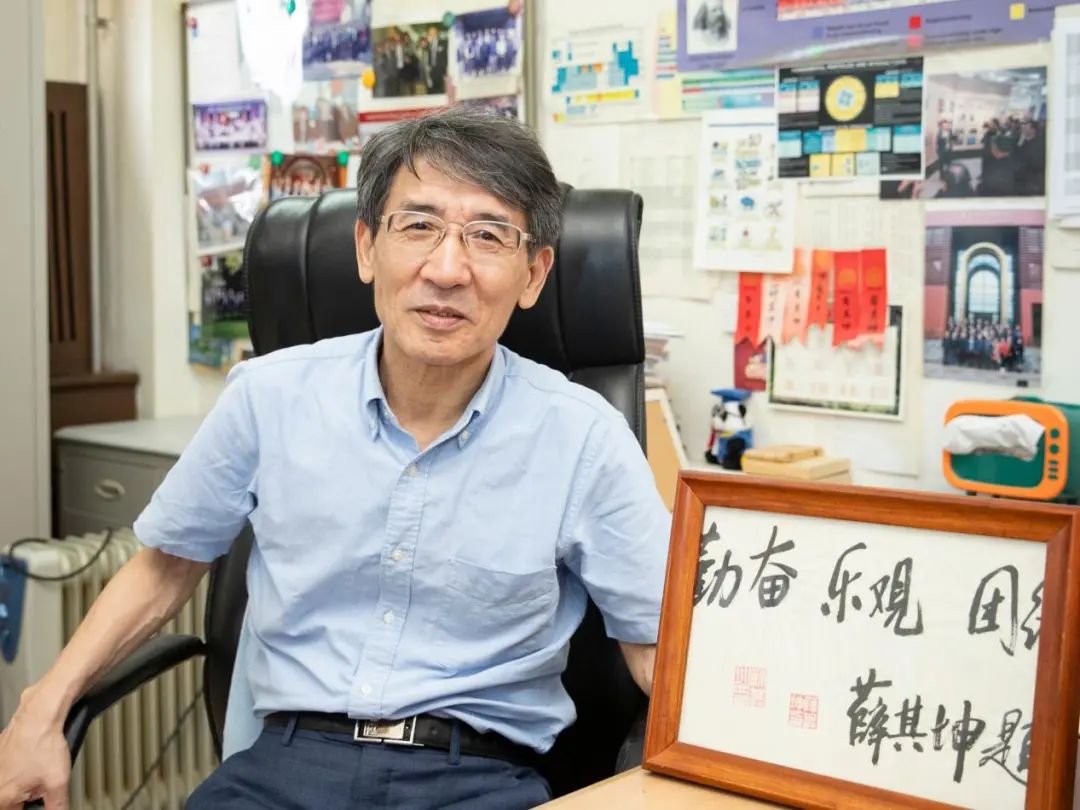

薛其坤获得了许多奖励与荣誉

其中的国际低温物理最高奖——

菲列兹•伦敦奖(2022)

国际凝聚态物理最高奖——

奥利弗•巴克利奖(2024)

都是第一次颁给中国籍的物理学家

薛其坤在清华物理系办公室

获得国家最高科学技术奖

薛其坤感到无比光荣

“这充分体现了党和国家

对科技工作者的高度重视和亲切关怀

我深受鼓舞,感到无上的光荣

这份荣誉不仅属于我个人

也属于我们清华的团队

属于所有爱国奉献、努力拼搏的

广大科技工作者”

他直言

是一代代科学家

矢志不渝的报国情怀与科学追求

鼓舞着自己坚定前行

“清华校训中的‘自强不息’一句

深深影响着我”

他回忆与著名核能科学家

清华大学原校长王大中院士共事的往事

其艰难探索数十年

带领团队从无到有

使中国以固有安全为主要特征的

先进核能技术从跟跑到领跑世界

“自强不息、孜孜不倦

这是清华人的精神

它在我们团队

我们的研究过程中也体现得淋漓尽致

有一种传承”

薛其坤在办公室与学生交流

薛其坤也在努力

将他从前辈身上学到的优秀品质

传递给年轻的科研工作者们

“培养新一代的创新人才

加快建设教育强国、科技强国

是我目前在育人和科研方面的追求”

如今

他的团队里已经走出一大批

在量子科技领域

具有国际水准的优秀青年人才

并持续为中国的科技事业高质量发展

贡献着智慧与力量

“生命不息、奋斗不止”

薛其坤说

在人类尚未开拓的科学疆域中

中国科学家机遇无限,大有可为

他会把这次表彰作为新的起点

继续努力

在推动人类社会进步的科学事业中

奋斗终生,为祖国争光!

“我想,这条路,我会一直走下去!”

薛其坤,1963年12月生,籍贯山东蒙阴。中国共产党党员。1984年在山东大学获得学士学位,1994年在中国科学院物理研究所获得博士学位。1992年至1999年先后在日本东北大学金属材料研究所和美国北卡莱罗纳州立大学物理系学习和工作。2005年起任清华大学物理系教授,同年被增选为中国科学院院士。2010年至2013年任清华大学理学院院长、物理系主任,2011年至2016年任低维量子物理国家重点实验室主任,2013年至2020年任清华大学副校长,2017年起任北京量子信息科学研究院首任院长,2020年起任南方科技大学党委副书记、校长,2022年起任粤港澳大湾区量子科学中心主任。

薛其坤是凝聚态物理领域享有国际声誉的实验物理学家,是改革开放以来我国在基础研究领域取得国际引领性重大科学突破的杰出科学家之一。他创造性地发展了分子束外延、扫描隧道显微镜和角分辨光电子能谱的超高真空互联系统,成为量子材料在原子尺度可控制备和表征方面国际通用的强大实验技术。在此基础上,他率领团队取得了量子反常霍尔效应和界面高温超导两项原创性科学发现。拓扑绝缘体中量子反常霍尔效应的实验发现是凝聚态物理领域的一次里程碑性突破,异质结界面高温超导的发现则开启了高温超导的全新研究方向,均在国际上产生巨大学术影响。他作为第一完成人荣获2018年度国家自然科学一等奖,作为首位中国籍科学家荣获国际凝聚态物理最高奖——奥利弗•巴克利奖(2024)和国际低温物理最高奖——菲列兹•伦敦奖(2022)。