人类的悲喜并不相通。就拿最熟悉的睡觉来说。有人倒头就睡,有人辗转难眠,有人困于“睡不饱”,有人苦于“睡不着”。到底该如何拯救我们的睡眠?

这一次,国家出手了。国家卫生健康委员会确定:2025—2027年为精神卫生服务年,并要求每个地市至少有一家医院提供心理门诊、睡眠门诊服务。

作为省内精神专科医院最早开设睡眠中心,国内最大的睡眠中心之一,浙江大学医学院附属精神卫生中心(杭州市第七人民医院)市睡眠障碍诊疗中心,每年接诊来自全国各地患者近10万人次。

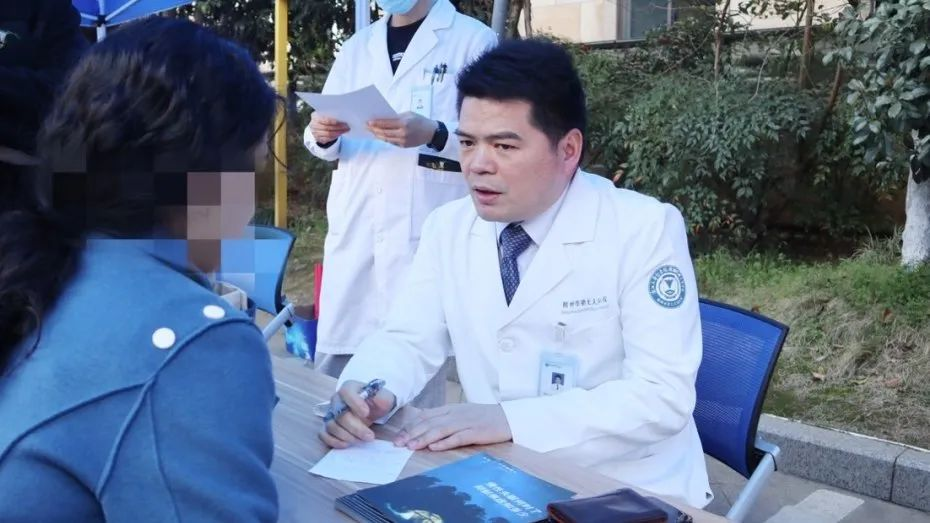

“30%~40%的人群存在睡眠问题,如何科学规范对睡眠健康进行有效地管理,这是我们一直在探索的难题。”,浙江大学医学院附属精神卫生中心(杭州市第七人民医院)副院长、睡眠障碍学科带头人毛洪京,过去10年一直在探索“互联网+睡眠”的实践路径,积累了大量的临床真实世界数据,随着人工智能技术的到来,数据+知识驱动形成一款AI睡眠健康智能体,让更多人不再“为睡所困”。

睡觉也有智能体“搭子”提高就诊质量和效率

何为智能体?智能体是一种能够自主行动、感知环境、做出决策并与环境交互的智能应用或实体。2025年将是智能体元年。智能体应用场景日益丰富,从职场到生活,越来越多的人拥有了智能体“搭子”。睡觉也有了“搭子”。

去年年底,浙江省卫生健康委与支付宝联合发布的数字健康人正式升级为“安诊儿2.0”。它为用户提供智能名医孪生、智能报告解读、智能健康档案、智能就医陪诊等AI服务,并集成了浙江各级各类医疗机构的20余项医疗健康服务。

毛洪京介绍,AI睡眠健康智能体,就是在,浙江大学医学院附属精神卫生中心(杭州市第七人民医院)互联网医院平台支付宝端上,出现了智能名医孪生,能够在循证医学的指导下,为患者提供预约挂号、AI诊前评估、睡眠日记、线上训练、智能随访、复诊配药、基线评估、病情趋势预测等线上线下一体化的睡眠全病程管理。患者也可以通过这些功能,轻松了解自己的睡眠健康状况,并根据智能体的建议进行个性化的治疗和康复训练。这一创新研发,标志着浙江省在睡眠健康领域的智能化管理迈入全国前列。

“凭借百灵大语言模型的语言理解和生成能力,睡眠健康管理专家智能体能够快速响应用户的问诊需求,并且模拟临床医生诊疗思维,对患者进行提问和引导,进行多轮一问一答的语音对话,快速完成患者主诉症状、伴随症状、诊疗情况、既往史、个人史、家族史等医疗信息的采集,通过智能体评估和筛查,轻度失眠用户可以直接在线上完成失眠认知行为数字疗法的干预,重度用户通过预约挂号到线下就诊。”毛洪京说,与传统的接诊方式相比,睡眠健康管理专家智能体将为医生提供更全面的患者信息参考和AI辅助诊断,缓解当前医疗资源紧张的局面,让医生能把更多的时间专注于疑难疾病的诊断和治疗,提高问诊的质量和效率。

每晚睡眠不足2小时,相隔千里也能寻医问诊

上线近半年,毛洪京睡眠智能体接受的总提问次数就达到了超300万次,累计服务超200万人次,患者来自全国342个地方,主要来源于北京、上海、杭州和武汉等。而之前,毛洪京医生一年的门诊量在1万人左右。

他坦言,智能体最大的好处是患者不用来回奔波,通过手机就能咨询专家,便捷性强、可及性强、隐私性强。而且智能体覆盖面广,平时挂不到专家号的患者都能通过AI问诊专家。

46岁的王晴(化名)是通过智能体认识的毛洪京。“因为睡眠问题,我已经辗转了很多地方,也吃了很多药,都没有改善。”王晴来自陕西,在智能体一问一答的交互中,确定了重度睡眠障碍患者,系统建议她线下就医。关注到王晴的病情,毛洪京助理主动联系了她。王晴的状况有点糟糕。多年前,她生产时大出血,切除子宫后就开始出现失眠。尤其是近三年,每天晚上的睡眠时间加起来不足2小时,腿还酸胀得很。“患者的情况还挺严重,我们已经跟她约了时间,她会从陕西赶到杭州就医。”

生活中,影响睡眠的因素有很多。“大家既要关注身体,也要关注心理问题,提高健康意识。”毛洪京提醒广大市民,一旦出现睡眠问题且影响日常工作,要及时寻求专业医生的帮助。

给睡眠一份敬畏,给生命一场安歇。今夜,关掉屏幕,盖上被子,对自己说一声:“晚安,明天见。”

(供稿:杭州市第七人民医院 作者:杭州市第七人民医院)